Die Darstellung des menschlichen Körpers ist seit Urzeiten ein zentrales Thema der Kunstgeschichte. Tatsächlich handelt es sich bei einem erheblichen Teil der Gemälde, die die Geschichte beeinflusst haben, um Aktdarstellungen, genauer gesagt um Bildnisse von entblößten Damen. Die nackte Frau übt seit jeher eine Faszination auf Kunstschaffende und Betrachter aus.

Zur Veranschaulichung können wir Botticellis „Die Geburt der Venus“, Modiglianis „Liegender Akt“ oder „Der Ursprung der Welt“ von Gustave Courbet nehmen. Das Genre der Aktmalerei kann über die Jahrhunderte mit einer Vielzahl von Bildthemen dienen. Zu den berühmtesten Künstlern, die sich intensiv der entblößten Weiblichkeit gewidmet haben, zählen Henri Matisse, Jean-Auguste-Dominique Ingres, Paul Cézanne, Édouard Manet, René Magritte, Peter Paul Rubens und Egon Schiele.

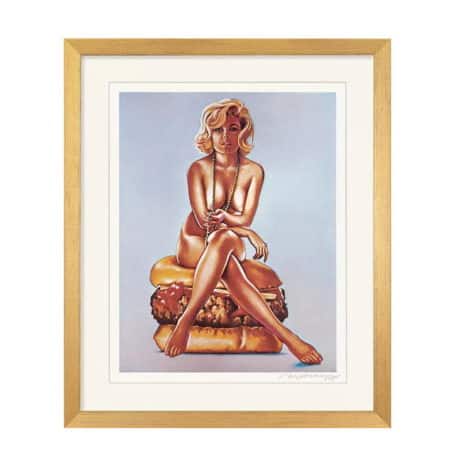

Der weibliche Körper ist für Künstler eine außergewöhnliche Inspirationsquelle, da er gleichzeitig die Verkörperung des Verbotenen, der Träumerei, des Verlangens und der Schönheit ist. Aktgemälde sind in der Kunstwelt häufig Anlass für Kontroversen und münden nicht selten in Skandale.

Die Geschichte der weiblichen Nacktheit in der Kunst ist einzigartig, da verschiedene Gemeinschaften und Kulturen über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg Darstellungen des nackten menschlichen Körpers in differenziertem Maße angenommen haben.

Tatsächlich spiegelt der entblößte Körper in der Kunst immer auch die sozialen Standards unterschiedlicher Zeitepochen und Orte wider. Dabei referenziert die Aktmalerei verschiedener Epochen, Strömungen und Regionen stets auch die Art und Weise, wie Dinge dargestellt wurden, die untrennbar mit der jeweiligen Vorstellung von Moral und Anstand verbunden waren.

Obwohl Nacktheit häufig mit skandalöser Sexualität in Verbindung gebracht wird, kann sie auch andere Bedeutungsebenen haben. Diese reichen bis hin zu Interpretationen aus Mythologie und Religion sowie dem Studium der Anatomie und dem Ausdruck idealer Schönheit und ästhetischer Perfektion.

Der weibliche Akt – im Spannungsfeld zwischen hoher Kunst und Vulgarität

Auch wenn die oben erwähnten Werke des weiblichen Körpers eindeutig künstlerisch und (aus heutiger Sicht) kaum skandalös zu sein scheinen, müssen wir als aufmerksame Beobachter eine Tendenz feststellen: Nackte Frauen wurden in den meisten Kulturen der Kunstgeschichte selten von einer Darstellung befreit, die in erster Linie mit Sexualität verbunden war.

Dies lag wahrscheinlich daran, dass sie über weniger Rechte verfügten als Männer. Genau deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass der weibliche Akt in der Kunst erst offiziell anerkannt wurde, nachdem Frauen größere politische Rechte erlangt hatten. Diese Akzeptanz erfolgte schrittweise im Laufe der Zeit. Daher scheint es, dass die Geschichte der Darstellung der weiblichen Form mit der Geschichte der Emanzipation einherging.

Die Etappen der Emanzipation wurden im übertragenen Sinne vor allem durch Kunst aus Griechenland, Italien und Frankreich markiert. Gerade unter diesen Gesichtspunkten wird deutlich, dass die Stellung der nackten Frau in der Kunst einzigartig ist und ein dauerhaftes Gleichgewicht zwischen Kunst und Obszönität herzustellen versucht.

Wenn ein zeitgenössischer Künstler den nackten weiblichen Körper zum Thema macht, bewegt er sich fast zwangsläufig auf dem Grat zwischen künstlerischer und „pornografischer“ Darstellung. Man kann dies als ein Spektrum mit zwei Polen als Extreme betrachten. Und weibliche Akte sind der Balanceakt irgendwo dazwischen.

Ur- und Frühgeschichte: Der Fruchtbarkeitsakt und der „realistische“ Akt

Es gab einen starken Zusammenhang zwischen der Verehrung von Fruchtbarkeitsgottheiten und der Praxis weiblicher Nacktheit in der paläolithischen Kunst. Die ersten Darstellungen der weiblichen menschlichen Körperform sind als „paläolithische Venusfiguren“ bekannt. Sie zeichnen sich durch die ausgeprägten Gesichtszüge voluminöser Frauen mit breiten Hüften und Brüsten aus, die nach unten ragen oder herabhängen.

Dies ist in den ältesten Bildern der weiblichen menschlichen Körperform sichtbar. Kalkstein, Elfenbein oder Speckstein sind die Materialien, die in den meisten von ihnen gefunden werden, und sie stammen aus der Aurignac-Zeit. Neben der Venus von Willendorf gehören die Venus von Lespugue, die Venus von Savignano, die Venus von Laussel und die Venus von Doln Vstonice zu den bekanntesten Beispielen.

Bildquelle: Vassil, CC0, via Wikimedia Commons

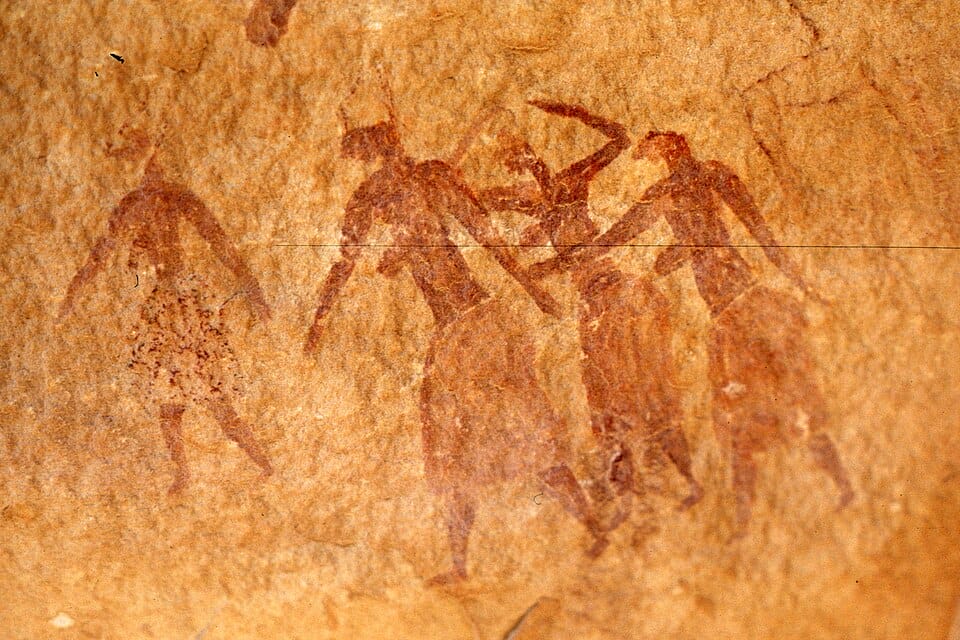

Was das Thema Malerei betrifft, so wurde die nackte Frau hingegen bereits in der französisch-kantabrischen Region Nordspaniens und im Mittelmeerraum in Felsmalereien dargestellt. In diesen Werken werden weibliche Motive im Kontext von Gemeinschaftsszenen dargestellt, die Jagd oder Rituale und Tänze darstellen. Der Tassili n’Ajjer ist ein gutes Beispiel dafür, wie Frauen in dieser Zeit durch eine einfache und dennoch verblüffend realistische Darstellungsform gekennzeichnet waren.

Bildquelle: Patrick Gruban aus München, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

In der südöstlichen Ecke Algeriens, nahe der Grenze zu Libyen, befindet sich eine Bergkette namens Tassili n’Ajjer. Da sie ein Nationalpark, ein Biosphärenreservat und ein UNESCO-Weltkulturerbe ist, wird ein erheblicher Teil dieses Plateaus von allen drei Organisationen geschützt. Es ist die Heimat von Zypressen und historischen Denkmälern.

Der Tassili n’Ajjer ist berühmt für seine Felsmalereien, die zwischen 9.000 und 10.000 Jahre alt sind und hauptsächlich Tierherden, riesige Wildtiere wie Elefanten, Giraffen und Krokodile sowie Menschen bei Aktivitäten wie Jagen und Tanzen darstellen. Was die weibliche Nacktheit angeht, war das Tassili für seine Felsenkunst bekannt. Wenn man es in diesem Licht betrachtet, ist das Bild von fünf Damen mit hohen Haaren und nackten Brüsten, die für jene Periode alle einen unglaublich „realistischen“ Körperbau aufweisen, eine interessante Beobachtung.

Altes Ägypten: immerwährende Schönheit für das Leben nach dem Tod

Ein substanzieller Aspekt der altägyptischen figurativen Kultur ist, dass Frauen in ihren älteren Jahren selten gezeigt werden. Weibliche Charaktere waren zierlich, lieblich und in ihrer Blütezeit, daher hoffte man, dass sie im Jenseits dieses Abbild annehmen würden, weil die Kunst sie so verewigt hatte.

Die ägyptische Kunst war nicht realistisch, da dieser Gesellschaft ihr Image am Herzen lag. Um den Menschen in seiner schönsten und jugendlichsten Form zu verewigen, gibt es nur wenige Fotos von schwangeren Frauen oder weiblichen Körpern nach der Geburt. Wissenschaftler stellten jedoch in der Dritten Zwischenzeit (1075 bis 652 v. Chr.) einen Wandel in der frauenorientierten Kunst fest.

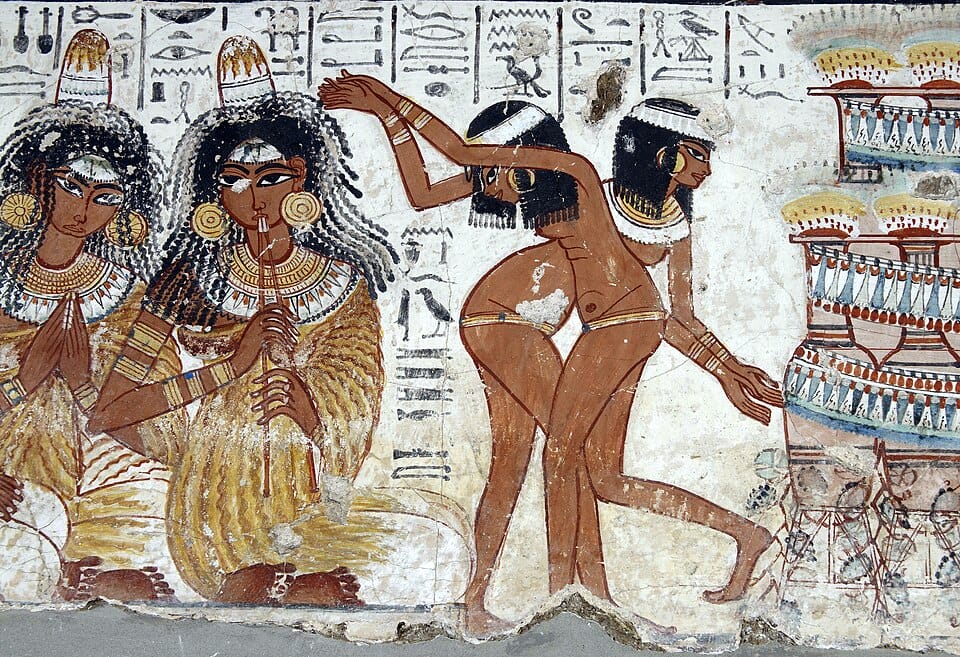

Damals erschienen runde, dickere Körper mit größeren, herabhängenden Brüsten. Nacktheit war zu dieser Zeit normal, daher erforderten einige soziale Schichten und Berufe, wie Angeln und Handarbeit, dass der Körper unbekleidet war. Eine Wandmalerei mit nackten Tänzerinnen in einem Grab von Nebamun (ca. 1350 v. Chr.) zeigt Diener, Tänzer, Akrobaten und Prostituierte, die unbekleidet arbeiten.

Aktueller Standord: British Museum

Das verlorene Grab von Nebamun war eine ägyptische Grabstätte aus der 18. Dynastie, die in der thebanischen Nekropole am Westufer des Nils, dem heutigen Luxor, gefunden wurde. Berühmte dekorierte Grabszenen aus diesem Grab sind im British Museum in London ausgestellt. Die verputzten Wände des Grabes sind mit farbenfrohen Wandgemälden geschmückt, die idealisierte Szenen aus dem Leben und den Aktivitäten dieser Zeit darstellen. Zu seinen bekanntesten Werken zählen Jagdszenen und halbnackte Banketttänzer.

Griechische Antike – der menschliche Körper als Ideal

Im antiken Griechenland erlangte der Begriff des Aktes erstmals in der Kunst verstärkte Relevanz. Zu dieser Zeit verherrlichten Sportveranstaltungen während religiöser Feste den menschlichen Körper in einer unübertroffenen Weise, insbesondere den männlichen Körper. Die Athleten, die an diesen Wettkämpfen teilnahmen, traten ohne Kleidung an, und die Griechen sahen in ihnen die Verkörperung all dessen, was an der Menschheit wirklich bewundernswert ist.

Daher war es für die Griechen nur natürlich, den männlichen Akt mit Triumph, Größe und sogar moralischer Überlegenheit gleichzusetzen. Dies sind Ideale, die in den wunderschönen Akten, die in der griechischen Kunst gezeigt werden, immanent zu sein scheinen.

Während Darstellungen von nackten Athleten als Opfergaben in Tempeln präsentiert wurden, fanden die Abbildungen von Göttern und Helden der griechischen Mythologie eine Form, die ihrem sportlichen Erscheinungsbild ähnelte. Die in anderen antiken Kulturen verbreiteten Empfindungen, bei denen Nacktheit häufig mit Scham und Niederlage assoziiert wurde, stehen im deutlichen Gegensatz zur Verehrung des Körpers durch die Griechen.

Diese verkörperten eine ganz andere Haltung. Ein bekanntes Beispiel für die außerhalb des antiken Griechenlands vorherrschende Sichtweise ist der biblische Bericht über Adam und Eva. In dieser Erzählung gestehen der erste Mensch und die erste Frau ihre Nacktheit ein und werden dafür gedemütigt und sogar bestraft.

Im Gegensatz zum Mann weist die nackte Frau eine andere genealogische Linie auf. Während die erstgenannte Figur eine Verkörperung der göttlichen Essenz der Fortpflanzung darstellt, hat der Mann seine Ursprünge im idealisierten menschlichen Athleten. Zahlreiche Darstellungen von entblößten Frauen fanden im Laufe der Geschichte Verwendung zur Repräsentation von Fruchtbarkeitsgottheiten, wie etwa der nahöstlichen Ischtar.

Auch Aphrodite, die griechische Göttin, gehörte zu dieser Gruppe und wurde als Wesen dargestellt, das sowohl die Fähigkeit besitzt, Leben zu schenken, als auch hochmütig und verführerisch zu sein. Im Gegensatz zu ihren Zeitgenossen im Nahen Osten bevorzugten die Griechen über viele Jahre hinweg eine bekleidete Darstellung von Aphrodite.

Doch um etwa 350 v. Chr. schuf der Bildhauer Praxiteles eine nackte Version dieser Göttin, die als Knidische Aphrodite bekannt wurde. Dies markierte den Beginn einer neuen Tradition für weibliche Nacktheit in der Kunst. Die knidische Aphrodite wies, ähnlich wie die Statuen griechischer männlicher Sportler, idealisierte Proportionen auf, welche aus mathematischen Verhältnissen abgeleitet waren.

Ferner vermittelte ihre Pose, in der sie ihren Kopf zur Seite neigte und mit einer Hand ihren Körper bedeckte, den Eindruck, dass die Göttin beim Baden etwas Unerwartetes erlebte. Dies verlieh ihrem nackten Körper eine narrative und erotische Dimension. Es ist möglich, dass die Haltung ihrer Hände ein Gefühl von Bescheidenheit ausdrücken oder den Wunsch symbolisieren sollte, den Betrachter davor zu bewahren, einen zu direkten Blick auf ihre Göttlichkeit zu werfen.

Obwohl die Statue von Knidos nicht erhalten geblieben ist, zeigt sich ihr Einfluss in den zahlreichen Reproduktionen und Variationen, die während der hellenistischen und römischen Epoche von verschiedenen Künstlern geschaffen wurden. Diese Darstellungen der Venus finden sich nicht nur in Tempeln, sondern auch in Freiluftheiligtümern.

Der rote Kylix des Onesimos

Der attische Kylix, welcher Onesimos (500–480 v. Chr.) zugeschrieben wird, ist ein Beispiel für diese frühen Ansätze des weiblichen Aktes in der Malerei. In diesem Stück ist eine Dame dargestellt, die nackt und liegend Kottabos spielt. Kottabos war eine beliebte Aktivität während des Festivals des männlichen Symposiums. Tatsächlich versucht die junge Dame, die den Henkel einer tiefen Tasse (Skyphos) an ihrem Zeigefinger festhält, entsprechend dem Brauch des Anlasses, Essensreste vom Boden des Gefäßes auf ein weit entferntes Ziel zu werfen.

Bildquelle: Dave & Margie Hill / Kleerup, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

In diesem besonderen Kontext muss jedoch unbedingt betont werden, dass die Symposien tatsächlich ausschließlich männlichen Teilnehmern vorbehalten waren. Folglich waren daher in der Regel nackte Frauen anwesend, um den männlichen Teilnehmern Unterhaltung zu bieten. Tatsächlich wäre die Nacktheit der oben genannten Personen für die angesehenen Frauen Athens als zu gewagt angesehen worden; Möglicherweise wurde es jedoch Sklaven gewährt, die als Prostituierte angeheuert wurden, oder „etere“, wohlhabenden Frauen, die den Abend des Männertrinkens durch Gesang, Unterhaltung und die Zurschaustellung sexueller Schönheit bereicherten.

Römische Antike – Eros grüßt aus Pompeji und Herculaneum

Die römische Welt machte insbesondere durch die erotisch angehauchten Kunstwerke von Pompeji und Herculaneum beim Thema Aktdarstellungen Furore. Durch eine umfassende Reihe archäologischer Forschungen, die im 18. Jahrhundert ihren Anfang nahmen, wurde beträchtliche erotische Kunst aus diesen beiden antiken Städten entdeckt.

Diese Initiative offenbarte, dass genannte Orte reich an erotischen Kunstwerken waren, die sowohl in Form von Skulpturen als auch in Wandmalereien präsentiert wurden. Die Merkmale der Themen lassen darauf schließen, dass die römischen Sitten freizügiger waren als in den meisten uns bekannten Kulturen damaliger Zeit. Es sollte jedoch betont werden, dass viele der für uns ausschließlich erotischen Darstellungen tatsächlich Symbole der Fruchtbarkeit der Natur im weitesten Sinne sowie Glücks- und Wohlstandstalismane sein könnten.

„Venus in einer Muschel“, ein Fresko aus Pompeji, das die römische Fruchtbarkeits- und Liebesgöttin zeigt, wurde zwischen 1933 und 1935 entdeckt. Die Wände des Raumes waren im IV. pompejanischen Stil dekoriert. Im Vergleich zur vorherrschenden Erotik in der antiken römischen Stadt erscheint das Fresko der Venus in einer Muschel relativ dezent. Das Haus trägt übrigens den Namen dieses berühmtesten Freskos. Genauer gesagt liegt die nackte Venus lediglich in einer Muschel und wird bei ihrer Geburt von einem Amor sowie einem Kind begleitet, das höchstwahrscheinlich den jungen Mars darstellt.

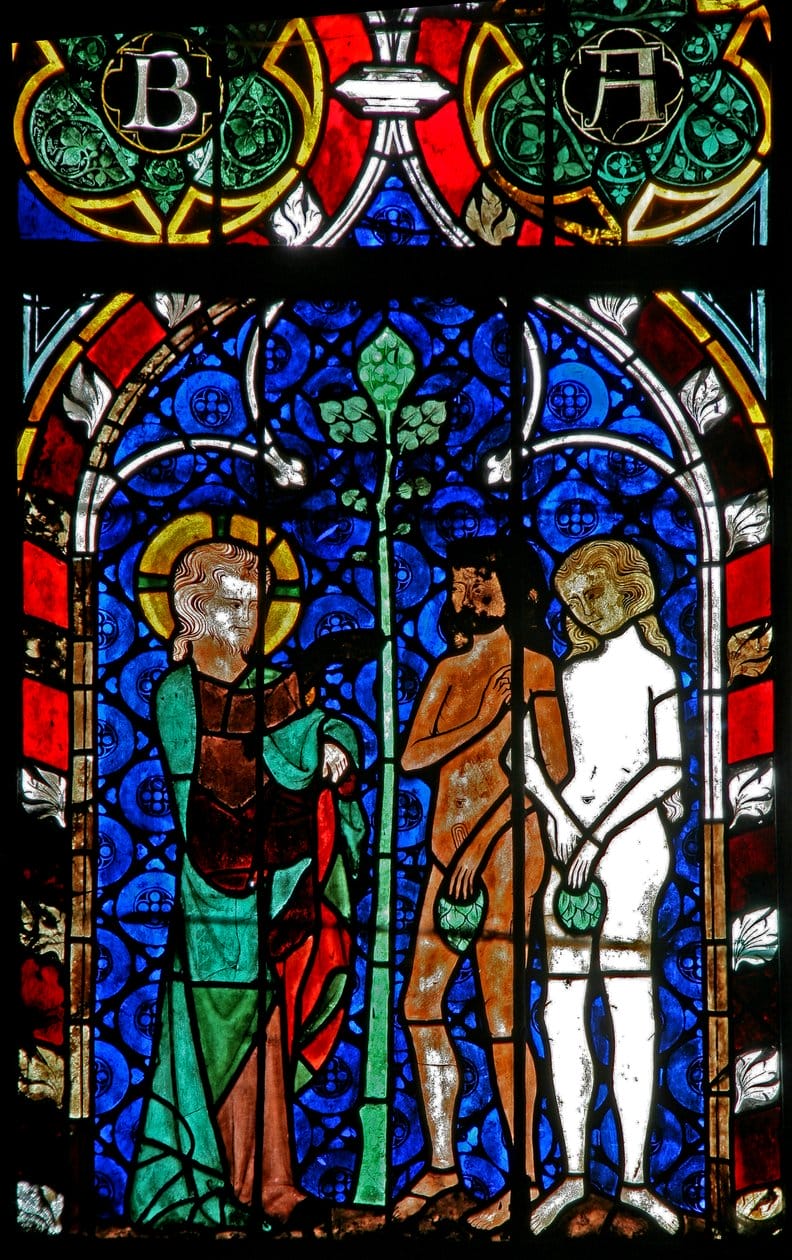

Mittelalter – Eva und die Sünde

Mit dem Aufstieg der christlichen Kultur im Mittelalter wurde der Körper zum heiligen Tempel der Seele, die vor fleischlichen Begierden geschützt werden musste, die Gott als schreckliche Sünden ansah. Trotz dieser Vorstellungen blieb das Laster bestehen, und zwar so sehr, dass der Teufel und die Lust in der von Eva abgeleiteten Sinnlichkeit des weiblichen Körpers untrennbar miteinander verbunden waren.

Deswegen zeigt die mittelalterliche Kunst die Mutter der Menschheit in ihrer unschuldigen und jugendlichen Nacktheit, bereits fähig, den Apfel der Sünde zu ergreifen.

Im Mittelalter nutzte die Kirche den Akt, um die Zerbrechlichkeit des Menschen hervorzuheben und „den Unwissenden Religion beizubringen“. Die Kirche bestellte Fresken, Skulpturen und Gemälde für Kirchen und Manuskripte, die exakt die kirchlichen Lehren und Moralvorstellungen transportierten.

Kunst war größtenteils religiös und Nacktheit war böse. Sie offenbarte, dass Menschen sterblich und unvollkommen sind. Zur Ikonographie wurden Aktgemälde gezeigt. Auf kirchlichem Innendekor, bunten Glasfenstern (ab dem Hochmittelalter) oder den Tympana von Kirchen sind nackte Charaktere zu sehen, die häufig auf den Sündenfall oder auf die Unterwelt verweisen. Adam und Eva symbolisieren Sünde und Nacktheit. Sie werden meist mit Schlangen oder Pflanzen dargestellt, die ihre Genitalien verbergen.

Versuchung Adams und Evas, von Masolino (ca. 1424-1425)

Ein charakteristisches Kunstwerk dieser Zeitepoche befindet sich in der Brancacci-Kapelle der Kirche Santa Maria del Carmine in Florenz. Dieses Stück heißt „Die Versuchung Adams und Evas“ oder „Erbsünde“ und wurde von Masolino zwischen 1424 und 1425 geschaffen.

Das Gemälde stellt das bekannte Ereignis aus dem Alten Testament dar, insbesondere den Moment, als die Schlange aus dem Buch Genesis versucht, Adam und Eva zum Verstoß gegen die Regeln zu überreden. Diese im spätgotischen Stil angesiedelte Episode zeichnet sich durch das Licht aus, das die Figuren sanft und einhüllend formt, als würden sie einen diffusen Glanz ausstrahlen.

Ferner trägt die Tatsache, dass der Hintergrund schwarz ist, zur sinnlichen Erscheinung der nackten Körper der beiden Sünder bei.

Vertreibung der Vorfahren aus Eden, von Masaccio (1424-1425)

Masaccios Gemälde, das die Vertreibung der Vorfahren aus Eden darstellt, befindet sich in derselben Kapelle wie Masolinos Werk. Im Moment ihres Ungehorsams gegenüber den Gesetzen Gottes und ihres anschließenden Verzehrs der Frucht der Erkenntnis werden Adam und Eva bildlich als nackte Frau und nackter Mann festgehalten. Tatsächlich werden sie so dargestellt, als wären sie entblößt und machtlos, während sie aus dem Paradies entfernt werden. Tatsächlich ist es jedoch entscheidend, die Tatsache hervorzuheben, dass Adam und Eva dem Bericht in der Bibel zufolge bereits unbekleidet das Paradies betraten.

Damit befinden wir uns zeitlich im Übergang zwischen Hochmittelalter und Frührenaissance. Im zweiten Teil untersuchen wir den weiteren Umgang mit nackter Weiblichkeit im Verlauf der Kunstepochen Renaissance, Manierismus, Barock und Klassizismus über die Neuzeit bis hin zur Klassischen Moderne und Zeitgenössischen Kunst.

Literatur:

- Bonfante, Larissa: „Nudity as a Costume in Classical Art.“, American Journal of Archaeology 93 (1989)

- Clark, Kenneth: The Nude: A Study in Ideal Form. New York: Pantheon, 1956.

- Saunders, Gill: The Nude: A New Perspective. Cambridge, Mass.: Harper & Row, 1989.

- Steinberg, Leo: The Sexuality of Christ in Renaissance Art and in Modern Oblivion. New York: Pantheon, 1983.

Internet:

- Martinelli, Olimpia Gaia / ArtMajeur: The history of the female nude in paintings, https://www.artmajeur.com/en/magazine/5-art-history/the-history-of-the-female-nude-in-paintings/332521

- Sorabella, Jean / The Metropolitan Museum of Art: The Nude in Western Art and Its Beginnings in Antiquity, https://www.metmuseum.org/de/essays/the-nude-in-western-art-and-its-beginnings-in-antiquity

- Murray, Sarah / Aeon Media: All those naked Greeks…, https://aeon.co/essays/why-are-men-seemingly-always-naked-in-ancient-greek-art

- Ivanova, Eugenia: The Body as an Idea in Ancient Greece Series: Heroic Nudity, https://www.byarcadia.org/post/the-body-as-an-idea-in-ancient-greece-101-heroic-nudity

- Dowd, Vincent / BBC World Service: British Museum defines Greek naked ideal, https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-32120302

- Witek, Dominic / Artsper: A History of Female Nude Paintings, https://blog.artsper.com/en/a-closer-look/a-history-of-female-nude-paintings/

Inhaber und Geschäftsführer von Kunstplaza. Publizist, Redakteur und passionierter Blogger im Bereich Kunst, Design und Kreativität seit 2011. Erfolgreicher Abschluss in Webdesign im Rahmen eines Hochschulstudiums (2008). Weiterentwicklung von Kreativitätstechniken durch Kurse in Freiem Zeichnen, Ausdrucksmalen und Theatre/Acting. Profunde Kenntnisse des Kunstmarktes durch langjährige journalistische Recherchen und zahlreichen Kooperationen mit Akteuren/Institutionen aus Kunst und Kultur.