Unser zentrales Anliegen in diesem Beitrag lautet: Untersuchung der Art und Weise, wie verschiedene Oberflächen und Materialien den kreativen Ausdruck beeinflussen.

Es gibt neben Farben, Formen, Komposition und Geometrie noch weitere Faktoren, die zur Wirkung von Gemälden, Skulpturen und Installationen beitragen. Auch die Beschaffenheit der Oberfläche, die einen subtilen oder offensichtlichen Einfluss auf das künstlerische Ergebnis haben kann, ist ein zu berücksichtigender Faktor.

Um jede Oberfläche entsprechend ihrer spezifischen Merkmale sinnvoll zu behandeln, sei es ein gewobenes Segeltuch, raue Betonwände, Acrylplatten oder strukturiertes Künstlerpapier, ist eine abgestimmte Herangehensweise ratsam. Anders betrachtet stellen glatte Oberflächen ein Hindernis für den künstlerischen Drang dar, anders als die Norm zu kreieren.

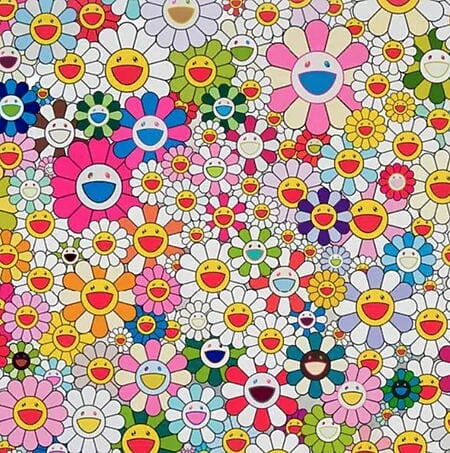

Foto von Bekky Bekks @bekkybekks, via Unsplash

Aus diesem Grund kann die Wahl des Materials manchmal den Ausschlag dafür geben, ob das Stück grob, spröde, extravagant oder unglaublich zart wirkt. Die Berücksichtigung einer Vielzahl von Texturen ist von Bedeutung bei der Erschaffung von Kompositionen und Werken, die durch ihre besondere Oberflächenstruktur neue Ausdrucksmöglichkeiten eröffnen.

Foto von Bekky Bekks @bekkybekks, via Unsplash

Eigenschaften haptischer Oberflächen

Kunstwerke, die auf strukturierten Materialien wie Holz, Metall oder anderen ungewöhnlichen Oberflächen geschaffen werden, schüren die Neugier beim Betrachter. Das mag beispielsweise daran liegen, dass Farbflächen eine ungewohnte Körnung aufweisen oder Farbverläufe in nicht typischer Art vorhanden sind.

Mitunter steht das Arbeiten mit solchen Strukturen unter dem Vorzeichen der innovativen Materialexperimente. So kann etwa das Zusammenspiel von rauen und polierten Oberflächen dem Pinselstrich Dynamik verleihen, während kratzfeste Oberflächen ein bewusstes Spiel mit Bruchlinien und Kanten ermöglichen. Künstler, die sich nicht in erster Linie auf die traditionelle Leinwand verlassen, können von diesem vielfältigen und umfangreichen Experimentierfeld profitieren.

Foto von Bekky Bekks @bekkybekks, via Unsplash

Die Eigenschaften dieser Materialien, seien es verrostete Metallplatten oder funkelndes Plexiglas, haben das Potenzial, ein völlig neues Kapitel an Möglichkeiten aufzuschlagen. Es ist möglich, neuartige Effekte zu erzielen, die auf herkömmlichem Papier oder auf gewöhnlicher Leinwand aufgrund der eintönigen Haptik des klassischen Materials nicht möglich wären.

Charakteristische Farbstrukturen auf klassischem Malgrund

Viele der im Laufe der Geschichte entwickelten Maltechniken und künstlerischen Herangehensweisen basieren auf der Verwendung von Papier mit unterschiedlichen Gewichten und Oberflächenstrukturen. Ein anschauliches Beispiel ist die Verwendung von Aquarell in der Malerei. Aquarellierbares Papier besitzt typischerweise eine körnige Textur, die den Farbfluss subtil beeinflusst.

Wenn Sie raues Papier bearbeiten, können Sie eine pigmentiertere Oberfläche erzielen. Dies liegt daran, dass sich die Farbpigmente in den Vertiefungen und Erhebungen des Papiers ablagern. Andererseits verlaufen wässrige Farbmischungen nahezu ungehindert auf satiniertem Papier, was zu transparenteren und lebendigeren Übergängen führt.

Die Beschaffenheit des Malgrunds beeinflusst nicht nur den Trocknungsprozess, sondern bestimmt auch die Farbnuancen, die im fertigen Produkt sichtbar werden. Gerade deswegen bietet der herkömmliche Malgrund eine außerordentlich große Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten.

Sinnesreize durch taktile Stimulation

Einer der Aspekte, die nicht übersehen werden sollten, ist die Fähigkeit, Botschaften nicht nur über den Sehsinn, sondern auch über den Tastsinn zu kommunizieren.

Aufgrund ihrer Fähigkeit, das Tastgefühl herauszufordern, können Strukturen entweder Erhabenheit oder Zerbrechlichkeit darstellen. In mehreren zeitgenössischen Kunstformen werden collagierte Materialschichten verwendet, die so übereinandergelegt werden, dass sie bei der Betrachtung fast greifbar wirken.

Reliefartige Akzente tragen zudem zur charakteristischen Dreidimensionalität des Werkes bei, die bei traditionellen Gemälden selten erreicht wird. Neben Holz und Papier gelten auch Textilfasern und Kunststofffolien als wesentliche Bestandteile einer Komposition. Diese taktilen Aspekte prägen nicht nur die Wahrnehmung von Kunst, sondern tragen auch dazu bei, dass die Beziehung zwischen dem Kunstwerk und dem Betrachter intensiver wird.

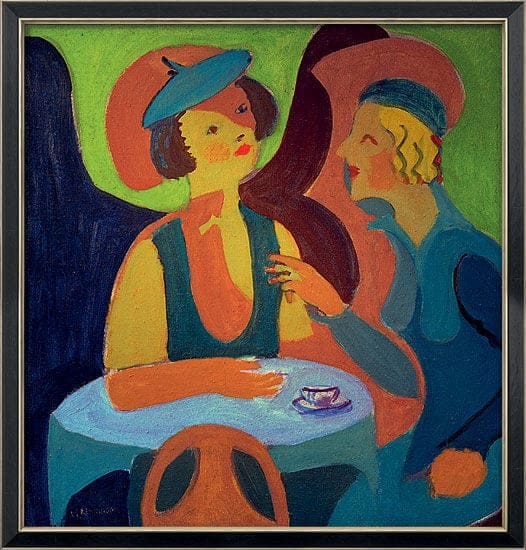

Foto von Anne Nygård @polarmermaid, via Unsplash

Vom Material zum emotionalen Echo

Wenn man sich von traditionellen Genres löst, öffnet sich ein Universum, in dem Farbe, Form und Struktur eine für alle Seiten vorteilhafte Verbindung aufbauen können.

Dezente Materialkombinationen sind für abstrakte Werke von großem Vorteil, da die Perspektive des Betrachters beim Betrachten abstrakter Werke viel stärker auf Atmosphäre und Gefühl ausgerichtet ist. Die Verwendung kontrastierender Farbschichten auf einer rauen Leinwand erzeugt eine dynamische und spannungsgeladene Atmosphäre, wohingegen die Verwendung sanfter Farbübergänge auf einer Materialoberfläche eine friedliche Wirkung erzeugt.

Foto von Rich @ rhubbardstockfootage, via Unsplash

In diesem Rahmen können abstrakte Bilder als ein Weg zu spirituellem Wohlbefinden angesehen werden, da sie über ein gewisses Maß an Tiefe verfügen. Die bewusste Auswahl von Materialien erleichtert die Kanalisierung von Gefühlen, was wiederum der abstrakten Darstellung eine größere Intensität verleiht.

Glatte Oberflächen als Herausforderung

Beim Arbeiten mit glänzenden Oberflächen wie Glas, glasiertem Porzellan oder lackiertem Metall ist etwas Vorsicht geboten. Durch ihre reflektierenden Eigenschaften ist es möglich, subtilste Farbnuancen entweder hervorzuheben oder zu maskieren. Durch die Verschiebung der Lichtstrahlen bei jedem kleinen Stoß entstehen überraschende Effekte.

Durch die Gegenüberstellung geradliniger Motive mit stark spiegelnden Hintergründen entsteht dann ein Spannungsfeld. Manche Maler tragen den Lack beim Trocknen sogar sehr dünn auf, was zur Bildung von Rissmustern führt. Der künstlerische Prozess kann daher durch glattes Material sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden.

Umweltbedingte Wechselwirkungen

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Art und Weise, wie die Oberflächen auf Umwelteinflüsse reagieren. Die Art und Weise, wie das Material auf Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder direkte Sonneneinstrahlung reagiert, kann sich nachhaltig auf das Werk auswirken.

Foto von Bekky Bekks @bekkybekks, via Unsplash

Untergründe, die Feuchtigkeit aufnehmen, dehnen sich bei zunehmender Feuchtigkeit aus und verformen sich bei Austrocknung. Metallische Oberflächen neigen unter rauen Bedingungen zum Rosten, was zur Bildung einer ästhetisch ansprechenden Patina führen kann.

Foto von Graphic Node @graphicnode, via Unsplash

Wenn die natürlichen Prozesse des Alterns gezielt in das Gesamtkonzept einbezogen werden, eröffnen sie auch ungeahnte Ausdrucksmöglichkeiten. Die Tatsache, dass diese Interaktionen stattfinden, zeugt von einem lebendigen Dialog zwischen Kunst und Natur.

Letztlich ist es die Beschaffenheit der Oberfläche, die das Werk letztlich auf eine Weise formt, die von keiner anderen Komponente reproduziert werden kann. Die Wahl des Materials und die Oberflächenbeschaffenheit fügen sich zu einer Gesamtstruktur zusammen, die eine wesentliche Rolle bei der Vermittlung der Botschaft spielt. Es gibt auch Künstler, die ihre Werke durch umfangreiche Interaktionen mit fremden Rohstoffen schaffen. Durch die Kombination des visuellen Ausdrucks vermittelt jeder einzelne Bruch und jede Faser eine eigene Erzählung.

Unter diesem Gesichtspunkt wird das Material zum wesentlichen Protagonisten des kreativen Prozesses.

Inhaber und Geschäftsführer von Kunstplaza. Publizist, Redakteur und passionierter Blogger im Bereich Kunst, Design und Kreativität seit 2011. Erfolgreicher Abschluss in Webdesign im Rahmen eines Hochschulstudiums (2008). Weiterentwicklung von Kreativitätstechniken durch Kurse in Freiem Zeichnen, Ausdrucksmalen und Theatre/Acting. Profunde Kenntnisse des Kunstmarktes durch langjährige journalistische Recherchen und zahlreichen Kooperationen mit Akteuren/Institutionen aus Kunst und Kultur.