Der „Bergkristall“ von Adalbert Stifter gehört zu den Werken der deutschen Literatur, die bei denen, die es lesen mussten, fast einmütig einen gequält gedehnt hervorgebrachten Ausruf verursacht: „Laangweeiliig!“.

Das ist tatsächlich so, um den Bergkristall zu genießen, muss man schon auf einer einsamen Insel gestrandet sein, mit dem Bergkristall als einzigem Buch, voraussichtlich für den Rest des Lebens.

Dabei ist die Story eigentlich vom Grunde her ein Stöffchen, aus dem ein Produzent wie Dick Wolf eine 46-teilige, straßenfegende TV-Serie machen würde (dazu siehe den Artikel „Deutsche Literatur, die größten Werke: Der Bergkristall von Adalbert Stifter“) – warum funzt dieser Text nur so überhaupt nicht?

Ganz einfach, die Sprache ist es, mit einer solchen Sprache geht gar nichts, und nachfolgend wird etwas genauer ausgeführt, warum:

Unter den 735 Wörtern des ersten Absatzes befinden sich 87 Adjektive, die uns einen guten Eindruck geben, was uns in dieser Geschichte erwartet – wir brauchen diese Adjektive nur ihre „eigene Geschichte“ erzählen lassen:

„Verschiedene Dinge sind erst lieblich und dann ernst. Heilig scheint es ganz zuzugehen, das kommt gleich acht Mal vor. Traurig und doppelt schwermütig und trüb geht es weiter, und unendlich lange dauernd beleuchtet, häuslich und beeist, bis es sich endlich fünffach feierlich, doppelt schön und am schönsten und ganz heiter, glänzend, christlich, wunderbarst entwickelt. Irgendwann ist etwas lang, länger, am längsten, auch am kürzesten und am schiefsten, davon aber viel und nochmals viel, auch folgend und wieder folgend und dazwischen liegend, bis es ganz spät rührend einstig wird. Dann dreht es sich, katholisch, allergrößt und kirchlich, zumindest meist, und prangend auch. Still und finster, winterlich und dunkel agieren wohlbekannte, schneeig und bereift und knarrend. Nach Lichtblicken, bunt und schimmernd, wird es wieder öd, traurig, ausgeleert und gewöhnlich, tief und klein eben, bis ein grünes Ding, zweifach herrlich und schimmernd warm und besser wird, und ganz ist es auch wieder. Langsam wird es tobend kalt, verschiedene blutrote versehen mit zaubrischem Glanz – auch die (mit der deutschen Sprache) bekannteren und vertrauteren, die letzten ewigen, sind nun in die damaligen weiten nebelgrauen entfleucht.“

In dieser leicht surrealen Zusammenfassung des ersten Absatzes ist auch das letzte Adjektiv untergebracht, und wenn Sie diesem Satzquatsch keinen wirklichen Sinn und vor allem keine wirkliche Stimmung entnehmen können, haben Sie völlig recht – und Sie haben zugleich mit einem eindrucksvollen Negativbeispiel einen der Kernsätze der Stilkunde für den sprachlichen Ausdruck erlebend gelernt: „Adjektive sollten nur dort eingesetzt werden, wo sie unbedingt notwendig sind.“

Verben, die Wörter, mit denen die Menschen in der Geschichte handeln, weinen und leiden, jubeln und siegen, kommen in Stifters Geschichte nur sehr vereinzelt vor – seine Menschen handeln nicht, sie sind nicht lebendig, sondern ihr Tun wird nur beschrieben, so unbewegt wirkt Stifters schriftlicher Ausdruck auch, und so unbewegt bleiben seine Leser von seiner Erzählung.

Verben sind unverzichtbar, sie sind die Wörter, die Bewegung in die Sache bringen, die dafür sorgen, dass sich in einer Erzählung so richtig was tut, sie sollten den größten Teil eines Textes ausmachen. Wir suchen in einer Geschichte instinktiv nach Verben, wir möchten mit diesen Verben eine Geschichte erzählt bekommen, die uns etwas über bestimmte Individuen berichtet.

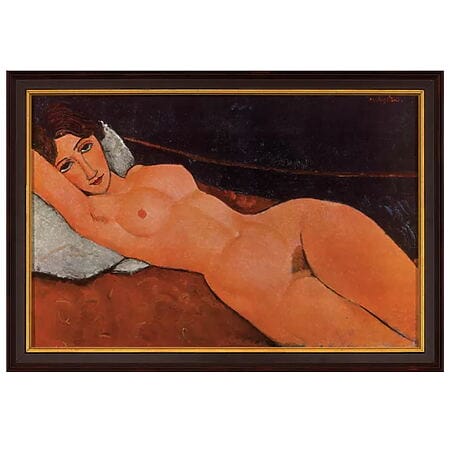

Quelle: von Adrian Ludwig Richter [Public domain], via Wikimedia Commons

Auch in dieser Hinsicht haben wir bei Stifter ziemliches Pech, zumindest im ersten Absatz:

Meist geht es nämlich in Stifters Geschichte auch dann nicht um handelnde Individuen, wenn er mal ein Verb verwendet.

Sondern die Kirche feiert die zu Herzen dringenden Feste, über die „man“ sich etwas denken kann. Trauriges und Schwermütiges begleiten, die Sonne steht (gegen die Gefilde) und der Schnee deckt (alle Fluren), die Kirche feiert wieder, der Christabend und der heilige Abend heißen. Die Kirche feiert nun wieder und begeht und heiligt die die Geburtsstunde des Herrn, die Glocken laden.

Nun handeln einmal ganz kurz als Individuum wahrnehmbare Menschen, wenn auch nur als Masse von Individuen – die Bewohner, sie eilen.

Das war es schon mit dem aktiven Handeln von Menschen, die der Leser identifizieren kann, nun zeigt „man“ den Kindern, fliegen die Erinnerungen, „man“ pflegt zu geben, das Christkindlein bringt, „man“ zündet Lichter an, diese schweben auf Ästen, die Kinder dürfen erst auf das Zeichen kommen, das „gegeben wird“.

Dann ist es die Tür, die aufgeht, die Kleinen, die dürfen, und Dinge auf dem Baum hängen und auf dem Tisch ausbreitet sehen, die sie sich nicht trauen anzurühren, weil diese Dinge alle Vorstellungen ihrer Einbildungskraft weit übertreffen (diese Dinge übertreffen offensichtlich auch Stifters Einbildungskraft, er kann sich nicht vorstellen, dass Menschen aktiv handeln – wenn man sich seine Lebensgeschichte ansieht, wahrscheinlich ein Grundproblem der Person Stifter).

Dann werden die Kinder kurz aktiv – sie haben die Dinge endlich bekommen und tragen sie nun den ganzen Abend in ihren Ärmchen herum und nehmen sie mit ins Bett (besonders aufregende Aktivitäten sind das aber leider auch nicht).

Das war’s dann schon wieder: Die Kinder hören um Mitternacht Glockentöne, stehen frühmorgens in der warmen Stube, aber die Geschenke liegen herum, Vater und Mutter schmücken sich zwar selbst zum Kirchgang, das feierliche Mahl zu Mittag kochen sie aber nicht, sondern das „ist“ (ist immer? entsteht von selbst?).

Wenn Freunde und Bekannte kommen, herumsitzen, miteinander reden und behaglich durch die Fenster hinausschauen können, wird die Geschichte dadurch auch nicht aufregender und bewegter, selbst wenn Flocken niederfallen, ein Nebel um die Berge steht oder die Sonne hinabsinkt.

Der Winter vergeht, der Frühling kommt, der Sommer auch, dann wird wieder ein Mensch aktiv, die Mutter, die vom heiligen Christ erzählt, und nach Stifter stehen wir so gerne dabei – was einfach nicht stimmt, wir können nicht mehr stehen, wir sind schon lange eingeschlafen.

Wenn Sie einwenden, dass später in der Geschichte sehr wohl Menschen mit Namen, also Individuen auftauchen, Konrad und Sanna und Tobias und Philipp und Sebastian und Michael, ist das richtig – aber bis dahin hat Stifter jeden normal ungeduldigen Leser lange verloren, und irgendetwas Erhellendes erzählt uns Stifter über diese Personen auch nicht.

Apropos 17.406 Wörter, die Stifter für seine Geschichte aneinander gereiht hat: Bei dieser Aneinanderreihung sind Sätze dabei, die schon ihresgleichen suchen, wie z. B. folgender:

„Die katholische Kirche begeht den Christtag als den Tag der Geburt des Heilandes mit ihrer allergrößten kirchlichen Feier, in den meisten Gegenden wird schon die Mitternachtsstunde als die Geburtsstunde des Herrn mit prangender Nachtfeier geheiligt, zu der die Glocken durch die stille, finstere, winterliche Mitternachtluft laden, zu der die Bewohner mit Lichtern oder auf dunkeln, wohlbekannten Pfaden aus schneeigen Bergen an bereiften Wäldern vorbei und durch knarrende Obstgärten zu der Kirche eilen, aus der die feierlichen Töne kommen, und die aus der Mitte des in beeiste Bäume gehüllten Dorfes mit den langen beleuchteten Fenstern emporragt.“

95 Wörter, 555 Zeichen ohne Leerzeichen, 25 Substantive, die mit 23 Konnektoren (als, mit, in, zu) und 22 Artikel (der, die, das, den) zusammengefügt werden und dann mit 18 Adjektiven garniert werden. Ganze 7 Verben sollen Leben ins Geschehen bringen, aber mit Kirchen, die begehen, Mitternachtsstunden, die geheiligt werden, Glocken, die laden, Tönen, die kommen und Fenstern, die emporragen kann das einzige Element, das Bewegung ausdrückt – die eilenden Bewohner – das Ruder nun auch nicht mehr herumreißen.

Das ginge auch anders, z.B. so:

Die Dörfer Gschaid und Millsdorf liegen still in ihren schneegefüllten Alpen-Tal beidseits des Berges Gars, die Bewohner sind sehr geschäftig. Schuster Sebastian kommt gerade aus dem Wald, wo er die schönste Tanne markiert hat, seine Frau Marie zieht das dritte Blech mit köstlichen Plätzchen aus dem Ofen, und die Kinder Konrad und Sanna wollen sofort kosten.

Es weihnachtet in Gschaid und Millsdorf, die Glocken läuten und rufen die Dörfler zur Vorweihnachtsmette, Sebastian und Marie und Konrad und Sanna eilen über die eisglatten Wege in Gotteshaus, auch Hirt Phillip und Holzknecht Michael gehen in dieser Zeit täglich in die Kirche.

Immer noch langweilig, aber wenigstens nicht unbewegt, und ein paar Menschen haben wir auch schon kennengelernt.

Als Resümee des Artikels müssen wir wohl zugeben, dass Adalbert Stifters Bergkristall seine Leser kaum um den Schlaf bringen wird, sondern dass es im Gegenteil keine Schande ist, wenn dieser bei der Lektüre gelegentlich zart wegnickt.

Aber darüber kann sich nur derjenige entrüsten, der wenigstens diesen Artikel gelesen hat, und wenn das Gespräch etwas tiefer einsteigt, sollte er besser die ganze Geschichte gelesen haben, vielleicht wird er das ja jetzt aus Neugier freiwillig tun.

Wer Spaß an der deutschen Sprache hat, wird beim langweiligen Stifter übrigens auch ein paar schöne Formulierungen finden: Den oben schon erwähnten „Starkmut der Unwissenheit“, „feingezackte Wälder“, „die Sonne, die am schiefsten steht“, und die „zaubrischen Geschenke“, die ihn dann vielleicht mit Humor tragen lassen, dass Stifter uns hier kein zaubrisches Geschenk der Sprachkunst gemacht hat.

Mehr Gedanken zur deutschen Literatur und zum Bergkristall von Adalbert Stifter finden Sie in den Artikeln „Deutsche Literatur, die größten Werke – Warum es sich lohnt, sie zu lesen“, „Deutsche Literatur, die größten Werke: Nach einem Blick auf das Leben des Autors machen sie mehr Spaß“ und „Deutsche Literatur, die größten Werke: Der Bergkristall von Adalbert Stifter“.